旅行年月:2018年10月

前回、比叡山 延暦寺に向かう途中の比叡山坂本駅から日吉大社参道を歩いている際に山の上に寺が見え、これが日吉大社の金大巌(こがねのおおいわ)だと知り、後日行ってみたいと思っていたので、今回はそこをメインに周辺を観光することにしました。

JR比叡山坂本駅から北へまっすぐ日吉大社まで徒歩15分ほどです。

比叡山の麓にある日吉大社は、全国に数ある分霊社の総本宮で、平安京遷都の際にこの地が都の表鬼門(北東)にあたることから都の魔除、災難除を祈る社とされたようです。

また、その魔除けの象徴として、境内内には神猿(まさる)と呼ばれる猿が祀られています。

まずは西受付で拝観料(300円)を支払い、混み合う前に真っ先に金大巌(こがねのおおいわ)に向かいます。

日吉大社HP http://hiyoshitaisha.jp/

●比叡山坂本駅から日吉大社までのルート(googleMap) >

奥宮エリアの金大巌(こがねのおおいわ)へは、東本宮の手前に登山口があるので、そこから徒歩15分ほどです。足場も悪くなく、勾配もそれほどきつくはありません。

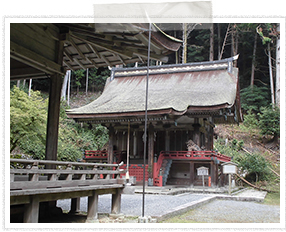

金大巌は、八王子山上の急斜面に三宮と牛尾宮の2つの社があり、その間にある高さ10mの岩がこの神社の始まりの場所とされているようです。

三宮と牛尾宮はともに1599年(桃山時代)に建てられたもので、その懸造(舞台造)は中々見ごたえがあります。

見晴らしも絶景で、まだ誰も人がいなかったので、しばらくここに留まり、景色を眺めていました。

非常に落ち着けるいい場所でした。日吉大社に来られる方は、登るのは少々面倒ですが、ぜひ立ち寄ることをオススメします。

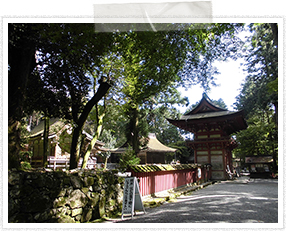

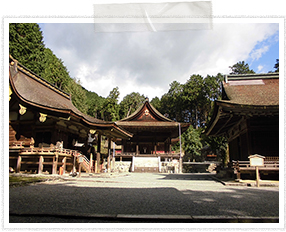

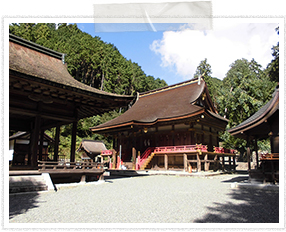

下山してからは東本宮エリアから西本宮エリアを見て回ります。

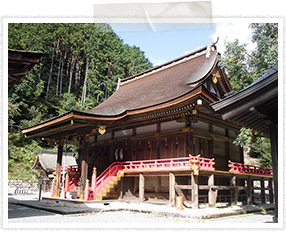

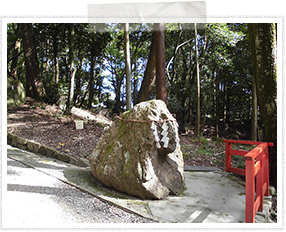

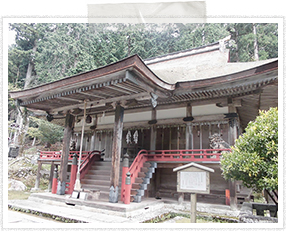

東本宮エリアには、1595年に日吉造(ひえづくり)と呼ばれる独特の形で造られた国宝の東本宮本殿や樹下宮、猿の霊石、神輿収蔵庫などがあり、西本宮エリアには白山宮本殿、宇佐宮本殿、西本宮楼門、国宝の西本宮本殿など国指定重要文化財が数多く見られます。

西本宮の玉垣(垣根)の屋根の一部は修復中(2018/10/8現在)でしたが、参拝は可能です。

ほとんどの建物の多くが、その造りが同じまたは似ているので、同じ建物ばかりに見えますが、各建物の説明書を読むと微妙に異なる部分があるようです。

造りに詳しい方や、じっくりと見比べなければ、違いの見分けは中々難しいです。

金大巌と東本宮で少々長居をしたので、西本宮ではそこそこ観光客が増えてきていました。(10時半ぐらいでしたか)

東本宮

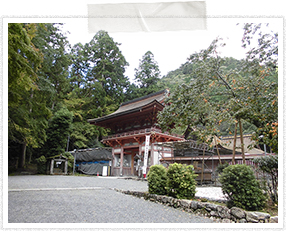

東本宮 東本宮楼門

東本宮楼門 東本宮内

東本宮内 樹下宮 拝殿

樹下宮 拝殿 樹下宮 本殿 1595年の造営 三間社流造

樹下宮 本殿 1595年の造営 三間社流造 東本宮 拝殿

東本宮 拝殿 東本宮 拝殿の説明

東本宮 拝殿の説明 東本宮 拝殿

東本宮 拝殿 東本宮 本殿

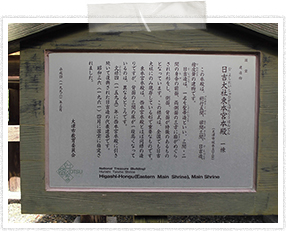

東本宮 本殿 東本宮 本殿の説明

東本宮 本殿の説明 亀井霊水 新物忌神社

亀井霊水 新物忌神社

東本宮 本殿裏側

東本宮 本殿裏側

東本宮 本殿

東本宮 本殿 東本宮楼門を出て下へ行くと猿の霊石

東本宮楼門を出て下へ行くと猿の霊石 東本宮楼門

東本宮楼門 白山宮へ

白山宮へ 白山宮 拝殿

白山宮 拝殿

白山宮 本殿

白山宮 本殿 宇佐宮へ

宇佐宮へ 宇佐宮 拝殿

宇佐宮 拝殿 宇佐宮 本殿

宇佐宮 本殿 宇佐宮本殿の説明

宇佐宮本殿の説明 宇佐宮 本殿

宇佐宮 本殿 宇佐宮

宇佐宮 西本宮へ

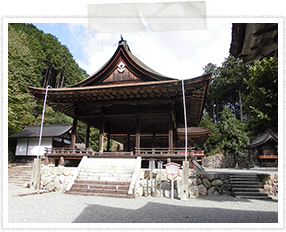

西本宮へ 宇佐宮 拝殿

宇佐宮 拝殿 西本宮 楼門前

西本宮 楼門前 大威徳石(大威徳明王が宿る霊石)

大威徳石(大威徳明王が宿る霊石) 2階建・朱塗り 三間一戸の楼門 屋根の四隅には猿の彫刻があります

2階建・朱塗り 三間一戸の楼門 屋根の四隅には猿の彫刻があります  拝殿と奥が本殿

拝殿と奥が本殿 拝殿

拝殿 中から見た楼門

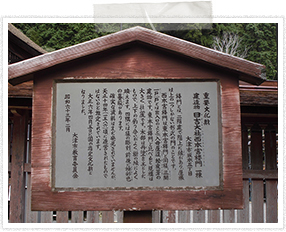

中から見た楼門 西本宮 楼門の説明

西本宮 楼門の説明 ゲージの中には神の使いとされる本物の猿がいます

ゲージの中には神の使いとされる本物の猿がいます

最後に3つの石橋「日吉三橋」と呼ばれる大宮橋、走井橋、二宮橋を見ていきます。いずれも同じ川沿い(大宮川)に架かっており、西本宮エリア側に大宮橋、走井橋、東本宮エリア側に二宮橋があります。

大宮橋・走井橋は天正年間(1573~1592)に豊臣秀吉が木橋を寄進し寛文9年(1669)に現在の石橋になったようです。

特に大宮橋は手が込んだ複雑な構造いなっています。大宮橋から下に降りられますので、その全貌がよくわかります。大宮橋の対面に見えるのが走井橋で、こちらはシンプルな造りになっています。

川沿いに少し歩くと二宮橋が見えます。こちらは現在通行禁止で渡ることはできません。

三橋とも歴史を感じる大変貴重な文化財ですので、ぜひ川沿いから眺めてみてください。中々いい感じですよ。

次に向かうは日吉大社を出て右側(西)へ坂本ケーブルのりばの方へ進んで行くと現れる日吉東照宮(日吉大社から徒歩約10分)。

徳川家康は静岡の久能山東照宮、栃木の日光東照宮にもお祀りされていますが、日吉東照宮はそれらの建立後の1623年(徳川家光の時代)に比叡山の麓に造営されました。

日吉東照宮の本殿と拝殿を繋ぐ「権現造り」という様式を基に日光東照宮が再建されたと言われているようです。唐門や社殿の装飾がなんとも派手というかカラフルです。

竹林院は元延暦寺の里坊でしたが、明治時代初頭以降、改修され、今は国の名勝に指定される回遊式の庭園となっています。

中に入ると母屋があり、2階から庭園を見渡すことができます。

庭園内には大正時代の四阿(あずまや)や茶室が残っています。さすがに国指定名勝とされるだけあって、素晴らしい景観、雰囲気です。

ぜひ、ゆっくりと回遊してみてください。おすすめです!

●日吉大社~旧竹林院、滋賀院門跡までのルート(googleMap) >

最後に滋賀院門跡と慈眼堂に寄って帰ります。滋賀院門跡は旧竹林院から徒歩7分ほどで京阪電鉄坂本駅の南西にあります。

比叡山延暦寺の本坊(総里坊)ですが、江戸時代末まで天台座主となった皇族代々の居所であったため高い格式を誇り、滋賀院門跡と呼ばれています。

中には多くの部屋があり、数々の展示品が公開されています。階段を上がった奥に内仏殿があり、写経もできます。また、1階には細長い池泉回遊式庭園があり、縁側から鑑賞したり、鯉にエサをあげることもできます。

滋賀院門跡は時間があったので寄ってみましたが、土曜の昼過ぎごろにもかかわらず、観光客はほとんどいなかったので、ゆっくり見れました。

慈眼堂(じげんどう)へは滋賀院門跡境内を出てすぐです。

慈眼堂は徳川3代将軍家光の命によって建立された、慈眼大師南光坊天海大僧正の廟所で、境内にはひっそりと桓武天皇、紫式部、清少納言等の供養塔があります。

今回の目的のメインは日吉大社の金大巌(こがねのおおいわ)だったので、ここで長居して充分に満足しました。

後は余った時間で周辺で寄れるところはゆっくり見ていこうといった感じでしたが、いずれも見ごたえのあるスポットですので、比叡山延暦寺に行かれた方は、別日にでもぜひ今回の各スポットへも、ゆっくり観光されることをお勧めします。(タイトスケジュールなら延暦寺とセットでもなんとか回れるかもしれません。)