旅行年月:2018年7月

本日は奈良の斑鳩三塔めぐりをメインにその他の見所に立ち寄ってみました。(すべて徒歩です)

まず法隆寺駅から法隆寺へ向かいます。

徒歩20分ぐらいですが、駅から北側に向かうと隋所に案内板があるので迷うことはありません。

法隆寺でたっぷりと時間を使ってから法輪寺→法起寺といった流れで再び法隆寺へ戻り、藤ノ木古墳を目指します。

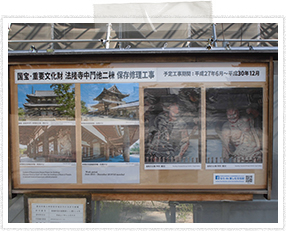

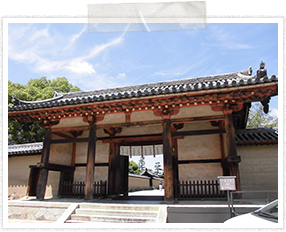

到着時は、まだ朝早かったせいもあり、観光客はまだほとんどいませんでした。南大門をくぐると中門から中に入れるのですが、中門はちょうど保存修理工事中で入ることができませんでした。金剛力士像も見れず残念。

法隆寺は大きく分けて西院伽藍と大宝蔵院、東院伽藍から成ります。

拝観料はこの3エリア合わせて1,500円です。各エリアごとに参拝券の提示が必要ですので、失くさないようにしましょう。まずは西側の三経院と西円堂を見てから(こちらは拝観料不要です)中に入ります。

五重塔や金堂などの建物自体も見ごたえがありますが、各建造物内に収められた数多くの仏像も見逃せません。

また、各建造物や仏像がいつの時代のものなのかも表記がありますので、よりその古さ、歴史を感じることができます。

大宝蔵院の奥の建物内には、多数の宝物類が展示されています。有名な百済観音像や玉虫厨子もあり、余裕がある方はぜひじっくり時間をかけて見られることをお勧めします。

最後は東院伽藍の夢殿となります。夢殿内には聖徳太子投身の秘仏救世観音像が安置されているのですが、常時公開されていないようで、今回は見ることができませんでした。

時間にかなり余裕があったので、法隆寺だけで3時間近く滞在しました。

法隆寺駅からそのまま北へまっすぐ行った突き当りです。

法隆寺駅からそのまま北へまっすぐ行った突き当りです。 法隆寺最寄のバス停です

法隆寺最寄のバス停です 法隆寺iセンター

法隆寺iセンター 法隆寺参道(南大門前の松並木)

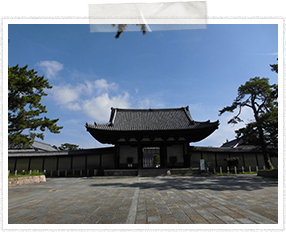

法隆寺参道(南大門前の松並木) 法隆寺南大門(1438年室町時代に再建されたもの)

法隆寺南大門(1438年室町時代に再建されたもの) 参道側です

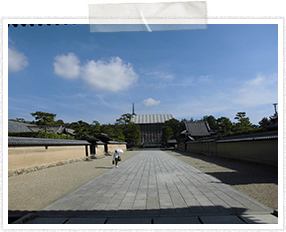

参道側です 南大門の先正面が中門です

南大門の先正面が中門です 南大門側

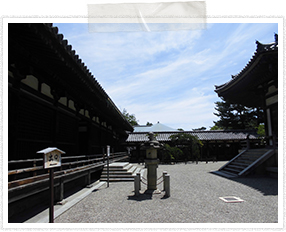

南大門側 中門前の西側

中門前の西側 中門前の東側

中門前の東側

中門は保存修理中

中門は保存修理中 平成30年12月まで工事中(元号は変わってるかも)

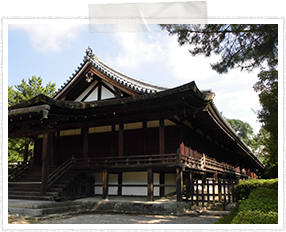

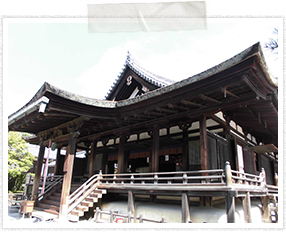

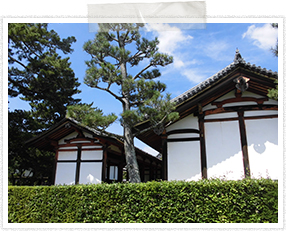

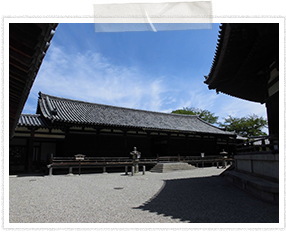

平成30年12月まで工事中(元号は変わってるかも) 西室 三経院(鎌倉時代)

西室 三経院(鎌倉時代) 西室

西室 三経院

三経院 西円堂(鎌倉時代)

西円堂(鎌倉時代) 西円堂

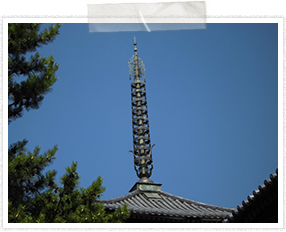

西円堂 西円堂から見た五重塔

西円堂から見た五重塔 西円堂からの眺め

西円堂からの眺め 中門側から見た五重塔

中門側から見た五重塔 中門へは入れません

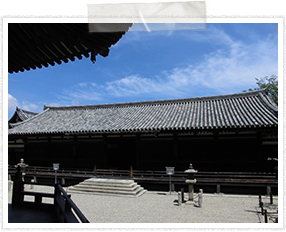

中門へは入れません 大講堂(平安時代)たくさんの像が安置されてます

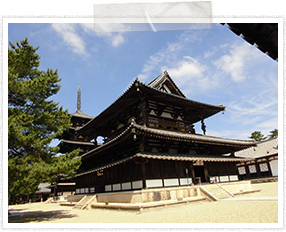

大講堂(平安時代)たくさんの像が安置されてます 金堂と五重塔

金堂と五重塔

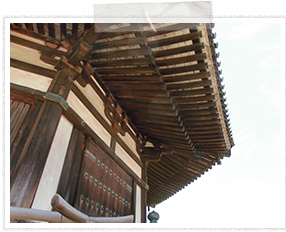

五重塔(飛鳥時代)

五重塔(飛鳥時代)

金堂(飛鳥時代)内部は必見!

金堂(飛鳥時代)内部は必見!

邪鬼が・・・

邪鬼が・・・

聖霊院(鎌倉時代)

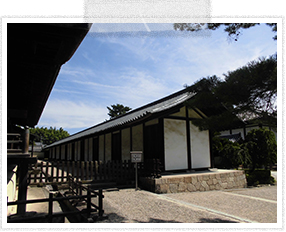

聖霊院(鎌倉時代) 東室(奈良時代)僧が生活していた建物、妻室(奈良時代)小子房

東室(奈良時代)僧が生活していた建物、妻室(奈良時代)小子房 妻室(つまむろ)

妻室(つまむろ) 綱封蔵(平安時代)

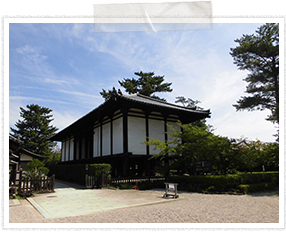

綱封蔵(平安時代) 大宝蔵院(宝物類がたくさん展示)

大宝蔵院(宝物類がたくさん展示) 食堂(じきどう)奈良時代

食堂(じきどう)奈良時代 食堂(右)奈良時代、細殿(左)鎌倉時代

食堂(右)奈良時代、細殿(左)鎌倉時代 東院伽藍へ向かいます

東院伽藍へ向かいます 東大門(奈良時代 国宝)

東大門(奈良時代 国宝) 東院伽藍 四脚門

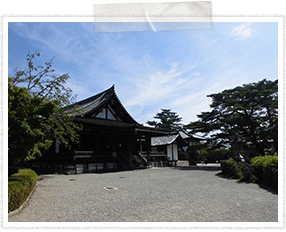

東院伽藍 四脚門 夢殿(奈良時代 国宝)

夢殿(奈良時代 国宝)

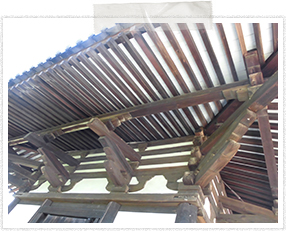

礼堂(鎌倉時代)

礼堂(鎌倉時代) 横から見た礼堂

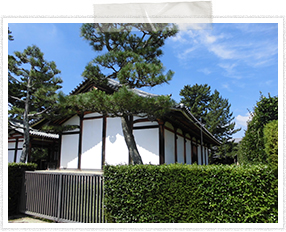

横から見た礼堂 絵殿・舎利殿(鎌倉時代)

絵殿・舎利殿(鎌倉時代)

伝法堂(左)奈良時代、東院鐘楼(右)鎌倉時代

伝法堂(左)奈良時代、東院鐘楼(右)鎌倉時代 右奥が中宮寺(今回は中に入らず)

右奥が中宮寺(今回は中に入らず) 東院伽藍の四脚門前の道より法輪寺へ向かいます

東院伽藍の四脚門前の道より法輪寺へ向かいます

斑鳩三塔のひとつ法輪寺へは、法隆寺の東院伽藍より斑鳩神社を経由して行きました。徒歩約20分ほどです。

到着後、門は開いていたのですが、事務所に人がおらず、観光客も誰ひとりいませんでした。なので本来なら拝観料500円が必要なはずですが、そのまま入って建物だけ見させてもらいました。

講堂や金堂も開放されてなかったので、薬師如来坐像や弥勒菩薩立像などの仏像は見れませんでした。

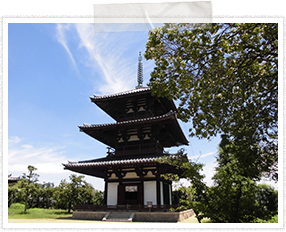

今の三重塔は1944年(昭和19年)に落雷により焼失し、1975(昭和50年)に再建されたものらしく、外観も真新しい感じで今ひとつ古さは感じません。金堂の方は、三重塔が修復された宝暦10年(1760)の翌年に再建されたものだそうです。

観光客がいなかったためもあってか余計にひっそりとした感じで、さらに法隆寺を見た後だっただけに見ごたえはそれほどありませんでした。しかし歴史あるお寺であることは間違いありませんので、お時間がある方は立ち寄ってみてはいかがでしょう。

斑鳩三塔の残りひとつ法起寺は、法輪寺から徒歩10分ほどですが、今回は途中に立ち寄れそうな、史跡三井瓦窯跡にも行ってみました。

少し迷いつつも、ひとまず三井瓦窯跡の説明案内板のある場所には辿り着いたのですが、そこから肝心の窯跡が見当たりません。

結局あきらめて戻りました。後でわかったのですが、案内板から草むらの上の方へ少し上がらなくてはならなかったようです。

目と鼻の先だったのにまぬけでした。せめて案内板に「窯跡はこの上」とか道しるべがほしかったです。

また、史跡三井瓦窯跡の近辺に瓦塚古墳群もあるはずで、うろうろを探したのですが、こちらもよくわからず・・・。というか三井瓦窯跡の立地場所自体が瓦塚2号墳後円部の西側斜面にあたるようです。

「瓦塚古墳はこちら」みたいな案内板すら見なかった。おそらくこちらは藤ノ木古墳ほどの観光スポットではないのでしょう。ここまでは何か無駄足でした。

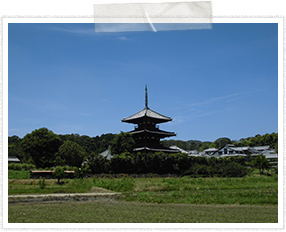

その後、すぐ近くの法起寺へ。拝観料金は300円です。ここには何と言っても現存する最大最古(飛鳥時代)の三重塔があります。

ただこちらも、これまでに再三にわたる大修理や解体修理により復元されているようですので、外観上に劣化や古さは感じません。

その他境内には1863(文久3)年に金堂の旧跡に再建された聖天堂や1694年に再建された講堂、鐘楼跡、収納庫では木造十一面観音菩薩立像をはじめ各時代ごとの仏像たちが所狭しと安置されています。(外から見れます)

また休憩所から蓮の池越しに眺める三重塔は中々おつなものです。

法起寺の外からも三重塔の撮影スポット(ほとんど田んぼの畦道から)がいくつかありますので、行かれた方はぜひ外から眺めるのも良いです。

法輪寺からの道のり

法輪寺からの道のり 史跡三井瓦窯跡の案内板

史跡三井瓦窯跡の案内板 史跡三井瓦窯跡はこの先の上でした

史跡三井瓦窯跡はこの先の上でした 法起寺の三重塔が見えます

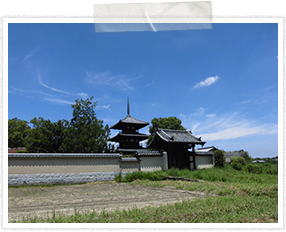

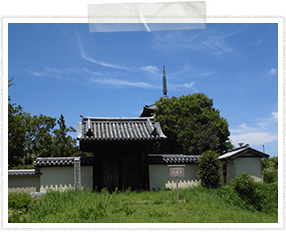

法起寺の三重塔が見えます 入口から正面に三重塔

入口から正面に三重塔 蓮の花のある池

蓮の花のある池 講堂(右に三重塔、左に聖天堂)

講堂(右に三重塔、左に聖天堂)

講堂

講堂 聖天堂

聖天堂 奥の白い建物が仏像が安置されている収納庫です

奥の白い建物が仏像が安置されている収納庫です 南門(出入り不可)

南門(出入り不可)

鐘楼跡

鐘楼跡

法起寺南門

法起寺南門 外から見た三重塔

外から見た三重塔

法起寺を出てからは、藤ノ木古墳へ行くために中宮寺跡経由で再び法隆寺方面へ向かいます。

法起寺から中宮寺跡までは徒歩10分ぐらいで、9号線沿いにあります。一見広い空き地のように見えるのですぐにわかります。現在の中宮寺は法隆寺の東院伽藍にありますが、以前はこちらにありました。

また、中宮寺跡の公園内には、いくつかある休憩所の1つから斑鳩三塔(法隆寺、法輪寺、法起寺)を見ることができる場所が設けられています。現在ではこの斑鳩三塔を見ることができる場所は数少ないようですので、時間のある方はぜひ中宮寺跡に立ち寄ってみてはいかがでしょう。

藤ノ木古墳は、法隆寺から西へ徒歩5分ほどです。古墳は円墳で周囲にはベンチや解説板もあり、ちょっとした公園のような感じに整備されています。石室もありますが、中に入ることはできません。入口のガラス窓からは暗いですが中の様子を少し見ることはできます。

今回私は立ち寄りませんでしたが藤ノ木古墳の近くに斑鳩文化財センターでいろんなものが展示されているようです。

ここでまだ時間に余裕があったので、最後に南側の伊弉冊命(いざなぎのみこと)神社とそのすぐ近くの斑鳩大塚古墳(直径35mの円墳で5世紀前半と推定)を見て帰りました。

今日は日中37度の炎天下で徒歩での移動が中々きつかったですが、いろいろと貴重なものが見れて大満足です。京都もいいですが、やはり個人的には奈良の方が好きですね。なんか素朴感というか、より歴史(古さ)を感じるところが引き付けられます。まだまだ奈良には行きたいところがあるので、楽しみにしておきたいと思います。